29年度の授業開始です。

3年生と言えど技術も知識もま~だまだ。

先生が1年生に教える大工道具の説明を聞きながら、今回は台持ち継ぎに挑戦することに。

道具の説明を聞くのも3回目になりますが(1年生の時&去年&今年)、

未だに「聞いた記憶がある」というくらいの定着度だなんてとても言えないので

知ってる体で作業に取り掛かります

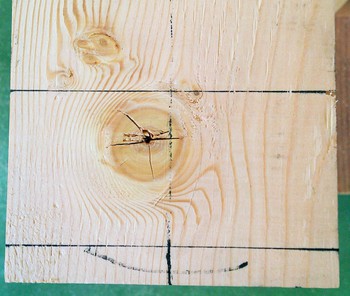

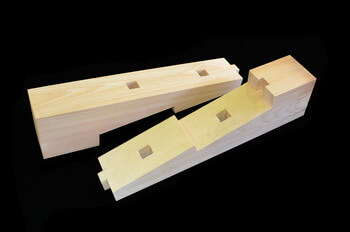

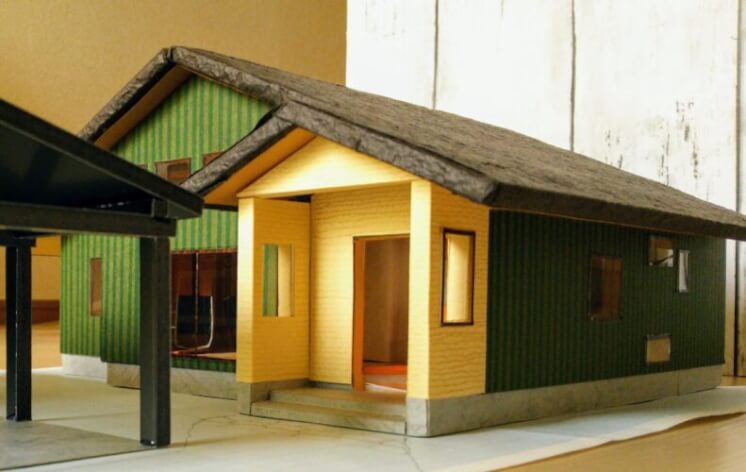

台持ち継ぎの見本

写真では右下がりの継ぎ目が見えるでしょうか?

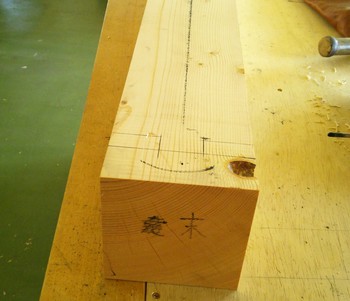

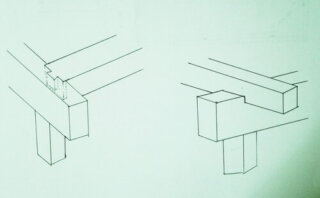

まず墨付けするときに材の上下と、根っこの方(元:もと)か先の方(末:すえ)かを見極める必要があります。

この場合、下で受ける木(女木)を元、上に乗っかる木(男木)を末にすると、

「送り継ぎ」という強度が期待できる継ぎ方になります。

なので、この節↓↓を頼りに 「この場合は・・・・・・手前に向かって末かな?」

・・・・・・

・・・多分・・・?

と思ったら、逆でした

先生は一瞬見ただけで「こっちが元だら」とのこと。

「末」改め「元」

「元」改め「末」

道のりはまだまだ遠いであります

ただ、今はプレカットの時代で、建てられている住宅のほとんどは元も末も関係なく建てられているそうです。

カットの精度は良いし、人工乾燥で狂いも出にくい、となったら仕方ないのかもしれません

2週目 墨付けののち、のこぎりで加工

先週の続きで台持ち継ぎの加工です。

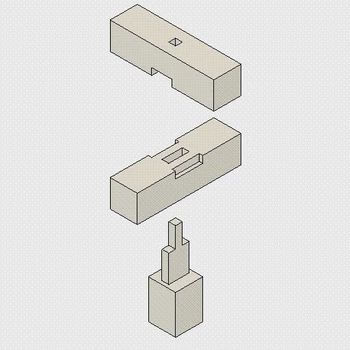

この継ぎ手は同じ形を二つ作ります。そして噛み合わせます。

片方は出来たのでもう片方。

鋸ってまだまだ難しいです・・・・・・。

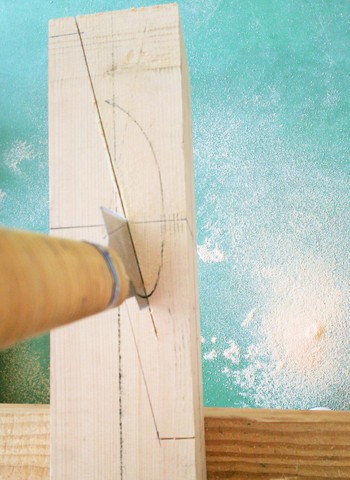

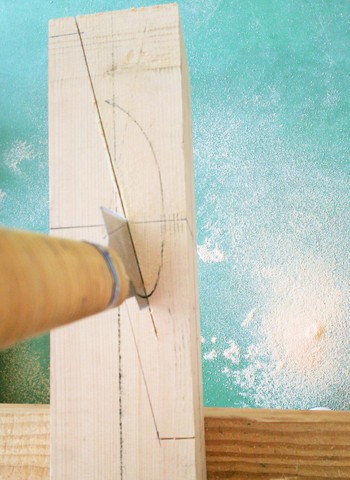

まっすぐ切ってるつもりでも・・・・・・(ここまでは順調)

ひっくり返すと・・・・・・ずれてる・・・・・・

もう切っちゃったのは仕方ない!と開き直り、

下に入れた横の切れ目を超えた状態で、鑿を上から差し込んで、コン、コン、パカッ

(↑落とした後ですが)

この時、「そろそろ、コンコンパカッだ!」と意気揚々と鑿を差し込むと、先生が

「いらん方に真っ直ぐな面を当てる」

じゃないと鑿の先が食い込んだ時に残したい方に傷が付く、とのことです。

なるほど

今日はここまで。なかなか時間が掛かってます

2年生は追っ掛け大栓という継ぎ手を作っています。

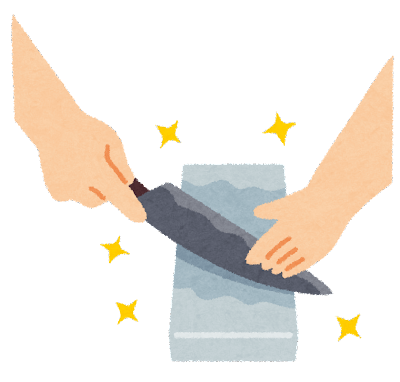

私が加工中に、先生が私の鑿の裏を(自分では真っ直ぐなつもりでしたが、光の反射具合で曲がっていた模様・・・)研いで下さいました

ちなみにお手製の鑿袋。手持ちの革とレザー用のミシン糸で。

普通はもっと収納できますが(↑2年生の参照)、「持ってくるのは5本!」と自分で勝手に決めて、

持ち運びはこんな感じです↓

3週目 加工~仕上げ

途中までやっていました。

練習なので1本の材の両端に継ぎ手を作ります。

昼休みを挟み、作業再開。

何とか帰る前に完成。

下の柱は「実際に使うならこうかなぁ」という考えで付けてみました。

もっと厳密に言えば、柱からの長いほぞではなく、細いほぞが2本ですが……

(例)

そして、よくよく見ると(よくよく見なくても)隙間が・・・・・・。

真横から見ると空いてるので向こうが見えちゃいます

そしてまたよくよく見ると芯(中心線)がちょっとずれています。

次回でまた実技はしばらくお預けになっちゃいますが、

次回は「渡りあご・二重ほぞ仕口」に挑戦したいと思います。

1日じゃ終わらないだろうなぁ。

1年生は墨ツボの扱い方を習っていました。

コメント

なにかのCM(競馬?)のように読めない字があるんですけど・・・・

画像で多分《のみ》だとわかりましたが

かったーさんは大工道具を揃えたの?

大工さんの特殊な技術が今頃わかりました。柱と柱を合わせるにも多少のずれなんか、待っ、いいかっ、となると今後何十年の内にゆがみなどが出るかもしれないんですものね。それをのこぎりできちんと合わせる、複雑な切り口で二本をぴったり合わせる、それは簡単な事ではないのですね。釘を使わなくても外れないパズルのような切り口をどうやって考え付いたのでしょうね。

まるみさん

そうです、《のみ》なんです\(^o^)/

でも自分では書けません。パソコンが変換してくれました(。-∀-)

道具は授業で使うものは一通り揃えました。のみ、のこぎり、かんな、さしがね、墨つぼ、砥石があれば何とかなります。

一昨日久しぶりにのみを研いだんですけど、一緒に包丁も研いだら(やまんば再び……)やっぱりスパスパ切れるようになりました!

まるみさんちが近かったらまるみさんの包丁も研ぐのに~……

キレイに切れてますね~。バッチリじゃないですか(#^.^#)

オリジナルノミ袋も素敵です。

今日、仕事である方と会いました。訓練校のことを話したら

興味を示してくれました。入ってくれるといいなぁ・・・

嫁@美里住建さん

台持ち継ぎ、今回も途中だけど来週で仕上げて学科に入るし……と思ってたら、もう来週から学科で、次の実技は6/8でした……(/´△`\)

鋸じゃなくて鑿で加工した面は中の方を削りすぎちゃって酷いものです( ; ゜Д゜)しかも男木女木両方。中が空き空きになっちゃいます……

新入生増えそうですか?いいですね~(*^^*)