先週金曜に土台を全て刻み終わり、今は梁の木材が入るのを待っているところです。

大工の師匠に教えを請う

梁の墨付けに入る前に、師匠に色々確認しておこうと、一昨日教えを請いました。

前日一日パソコンの前で考えていたけど、師匠に聞いたらパッと答えが出てくる。

ネットでも出てこない結論がバッサバッサと。 (でも師匠の口癖は、説明の後に「分からんけどな」ですが、信用してます(^^))

「なるほど」と思ったことを箇条書き。

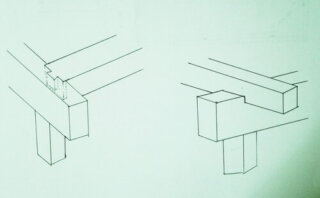

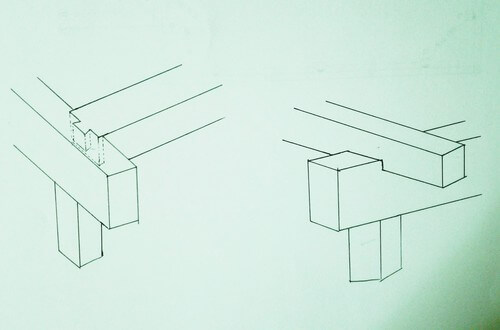

・渡り腮(あご)は相欠きにしないで、上に載せる桁だけ欠く。

欠くのは桁のせいの1/3以下。(今回は150mmのせいで、40mm欠くことにしました。)

下で受ける梁は側面から五分、上端から40mmの部分を欠く。

こんな感じ。

これは相欠き。

・小屋部分の間竿の作り方

梁・軒桁から・・・

棟木までを一枚の板に書いてみました。

他には

・小屋束の上下のほぞの長さ

・腰掛け鎌継ぎと追っ掛け大栓継ぎの使い分け

・母屋の垂木が載る部分は心から外側ではなく、側面の五分下がったラインから勾配の分上がった部分

・太い柱に梁を差す方法

・せいがある材の追っ掛け大栓継ぎのすべり勾配は、5分ではなく、2.5分

・木のねじれを見て、バランス良く配置

等々を教えてもらいました。

やることが無いと思う前に、できることをやってみる

木材が来るまでやることないなぁと思っていたけど、

次に発注する桁・母屋・棟木の継ぎ方と長さの検討をしたり、

渡り腮の上に小屋束を立てるパターンを4寸角の材料で作ってみたり、

(今日は鑿を持って行ってなかったので、角のみと丸鋸で出来るところまでやりましたが)

あと、ほぞとりという機械で大引の加工も出来るなぁと、

考えればまだまだやることありました

コメント

渡り腮、懐かしいです(#^.^#)

私ももう一度、いろんな継手・仕口を作ってみたいです。

折置組は豪華ですね~。

嫁@美里住建さん

懐かしいですよね(^^)

鎌継ぎも訓練校で最初に作って以来だったので丸3年振りくらいでした。結構女木の加工が難しかった……

追っ掛け大栓も何ヵ所か挑戦する予定です(^o^)v